甘为学生成才当“人梯”

——记土木院退休实验师张大中

花白的头发稀稀疏疏,额上的皱纹刻着岁月的印痕。那厚实的藏蓝色棉袄褪去了原来的光鲜,脚上穿着一双暗黑色布鞋。听说记者来访,他热情地搬来了椅子,招呼记者坐下。

他就是张大中,一位退休5年,却一直守候在学生身边,默默地站在成功者背后的指导老师。

57岁拿到了教师资格证

张大中是南师附中上世纪67届高中毕业生。在青春的路口,命运跟他开了一个天大的玩笑。“文革”整整耽误了张大中青春年代最宝贵的10年时光。1978年,张大中考上了南京林产工业学院(南京林业大学前身),由于年龄偏大,他只能上实验员专科班。几十年来,张大中潜心钻研业务,科研成果颇丰。2005年,57岁的张大中拿到了教师资格证。捧着沉甸甸的、来之不易的教师资格证,张大中百感交集,决心在退休之前的最后几年里,抓紧时间,倾尽全力,为教书育才多做贡献。

张大中从自己的经历中体会到,在求学的道路上,别人一个小小的帮助对自己来说都是“雪中送炭”。从此,他没有拒绝过任何一个学生的求助,甘为学生成才当“人梯”。对于自己的科研课题,他毫无保留地交给学生,帮助他们取得创新的成果。2007年,他指导森林工程专业大四学生周键炜在第十届“挑战杯”全国大学生课外科技作品竞赛的决赛中获得二等奖。2009年,指导土木工程专业给排水方向的大三学生李知带领他的团队研制的科技作品“三峡库区垃圾漂浮打捞设备模型”获得“挑战杯”江苏省选拔赛一等奖;2013年,指导学生团队获得全国“挑战杯”二等奖、三等奖。

让更多的运动员上场是我的责任

“老师,我们想参加江苏省“挑战杯”竞赛,方案已经交上去了,但是方案里的竹屋顶模型还没完成,您能指导我们吗?”2013年5月,土木院5个男生经院团工委老师推荐,找到了已经退休5年的张大中请他来指导他们的参赛作品。

张大中得知他们的情况后,立即放下手头的事情赶往办公室,召集这五位参赛学生开会。张大中面色严峻,不像以前那位态度平和的张老师,似乎换了个人。

“方案都交了,还没有实物怎么行?”张大中焦急地问道。“老师,比赛需要经费,可是我们五个人连伙食费都贴进去了还是不够。”学生们吞吞吐吐地回答。“需要多少钱我提供,只要能把这个竹屋顶模型摆在挑战杯的赛场上。”说完,立即回家取来600元钱交给学生。

第二天,张大中指导这五个学生开始着手本次比赛的准备工作。由于时间紧张,任务艰巨,张大中带领着学生一起努力。每天往返于校园和江宁实验基地,一趟就是一个多小时的车程。

第一步是购买搭建竹屋顶模型的各种材料。张大中开着自己的车,带着学生到处咨询购买合适尺寸的原材料,有时甚至要去安徽购买。一天晚上,张大中和学生们在江宁实验基地一直忙到凌晨1点多,结束了一天的工作之后,张大中开车把学生送回,自己回到家时,天都蒙蒙亮了。为了避开早上上班高峰,第二天清晨6点多张大中就出发把另一批学生送到江宁,仅仅休息了一个多小时。看到张大中如此辛苦,家人又心疼又不满。面对家人的抱怨,张大中只是淡淡地回了句:“你们不懂,这关系到我学生的比赛,更是关系到南林大的荣誉。”夜以继日的工作就持续了整整一个星期,竹屋顶模型终于搭建完成,悬在张大中心里的石头终于落地了。

2013届江苏省大学生课外学术科技作品竞赛暨“挑战杯”全国竞赛江苏省选拔赛在常州大学举行。由于竹屋顶模型体积较大,路途中携带不方便,张大中带着学生提前赶到了常州比赛现场摆放模型。

“你们的展板做好了吗?就算对这次的作品不满意,也要按照比赛规则办事,办事情怎么这么拖拖拉拉呢?”张大中看到自己组的展板迟迟没有出现,严肃地问学生。

“我们……我们做好了,评选那天会拿出来的,老师您放心好了。”学生支支吾吾地回答,似乎在隐瞒着什么。

在正式比赛的当天,他们组的展板终于露面了,张大中这才发现了玄机。原来是这五位学生在指导老师一栏里加上了张大中的名字,但是又怕老师不同意所以只好等展出的那一刻才拿出来。

作为指导老师,参赛作品、荣誉证书……都没有张大中的名字。有人说他忙了这么多年,什么也没得到。对此,张大中不以为然。他恳切地对记者说:“能给我机会,让我把教练员的作用发挥出来,就感到满足了,荣誉奖金都是次要的。”

“我永远是一名教练,我的学生才是运动员。我的责任就是让更多的运动员上场比赛。”张大中老师一直奉行这样的教练精神。

“他是我一辈子要感谢的人”

在记者与张大中交谈时,他当年的一位学生面带着微笑一直抢着回答。“我当时的毕业设计如果不是张大中老师的帮助,不会获得江苏省本科毕业设计二等奖。”他是04届毕业生,现在土木院工作的何文龙老师。

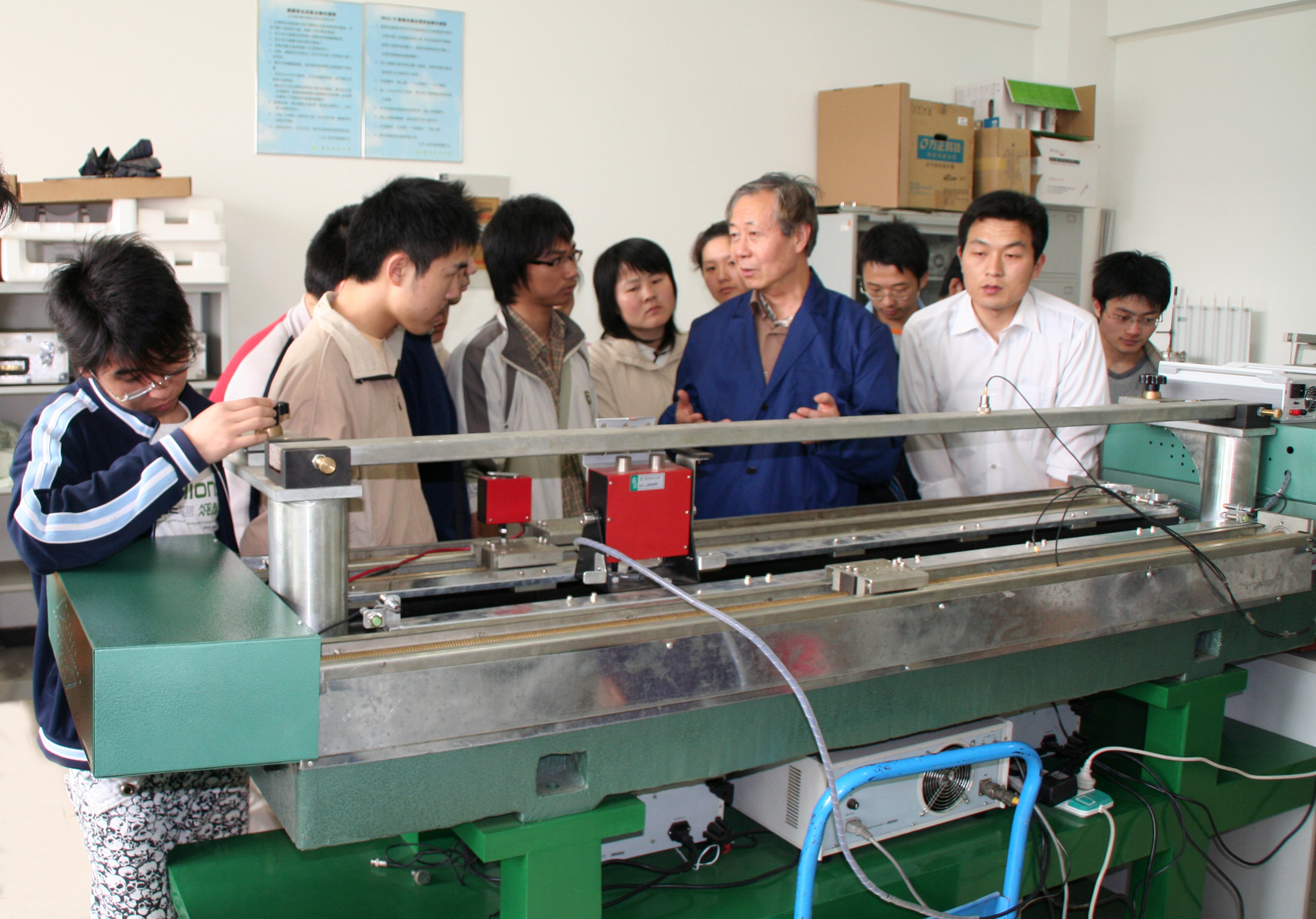

据何文龙介绍,做实验用的设备,好多都是张大中自己研发的。那时候实验室条件差,又恰好遇到本科评估,张大中就自己动手设计,有的设备还获得了《深圳MTS》奖项,有的申请了专利。何文龙在介绍时流出对老师深深的敬佩之意。

“在我念研究生时,张大中老师教的课我是一节都不会落下的,课堂信息量特别大,并且经常涉及到许多领域,落下一节课就会少学很多知识。”在回忆自己读研究生的情况时,何文龙的脸上洋溢着难以掩饰的喜悦。他说:“我研究生毕业后,在外面工作了一年多,有一天张大中老师给我打电话,说学校实验室需要一个这方面的人才,问我想不想试试,我听到这个消息就立马辞掉工作来南京了。”

“如果没有张大中老师,我可能没有机会再回到熟悉的南林了,也没有机会能和张大中老师一起工作了,张大中老师是我一辈子要感谢的人。” 当何文龙说起这些往事的时候,张大中静静地坐着,面带微笑,有时候还低下头。

张大中甘为学生成才当“人梯”,让年轻人站在自己的肩膀上,去攀登成功的巅峰。

(学生记者 焦晨阳 倪晨烨)