她,是自然之子,受梁希先生碧水青山梦的感召,毅然投身林业。

她,是林苑名师,23年青春岁月,奉献南林莘莘学子。

她,是高原女儿,天命之年孤身进藏,创立了第一座西藏高原生态研究所,人称小木屋。

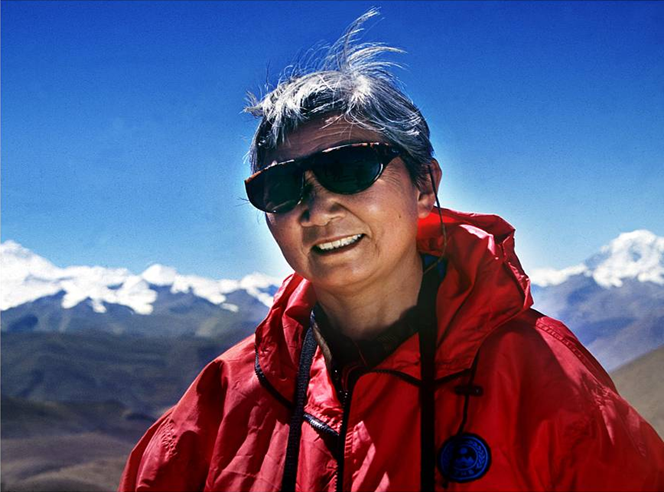

一息尚存,不落征帆。她是徐凤翔教授,我国著名高原生态学家、我校1955届校友,永远的森林女神。

碧水青山,钟情向往,先辈感召以身许绿

2014年徐凤翔出版自传体著作《高原梦未央》。书中她这样评价自己——一个自然之子。打小生活在江南的水乡原野,让徐凤翔对自然有着莫名的亲近之情。青年时代,一次偶然的机会,她从中国林业创刊号上看到新中国首任林业部部长梁希先生的著名诗句:让黄河流碧水,叫赤地变青山。把河山装成锦绣,将国土绘成丹青。

这充满诗意的号召与蓝图,彻底改变了徐凤翔的人生轨迹。我原本大学是想学文科,将来当个作家的,徐凤翔笑言,就因这诗化的指引,让原本偏爱文学的她弃文从武(科学),毅然以身许绿。1951年,徐凤翔考入梁希先生曾执教过的南京大学森林系。至此开启了她林海天涯、一生寻绿、护绿的伟大事业。

1955年大学毕业后,徐凤翔留校执教,从事森林生态学的教学与科研工作,把青春献给了南林的莘莘学子。

此后20余年里,除了日常的教学科研,徐凤翔还特别钟情于野外考察。长白山林区的松涛,阿里山的密林……徐凤翔考察了除西藏之外的主要林区,其中就包括与藏东南毗邻的滇西林区——在那里,她更加真切地感受到了一直存在于心的对西域边陲的神往。

1977年,当国家援藏任务下达到南京林学院森林生态学专业时,徐凤翔感觉天降此任于我身。最终,她的坚定与执着,帮助她争取到了这项神圣的、期盼已久的,并决定奉献终生的事业。

是年的她47岁,事业有成,家庭幸福,生活安定。

末春三月江南绿,东风和煦花锦簇,柳丝千条关不住,壮心飞向珠峰麓。38年前,徐凤翔写下此诗以表心志。在雪域高原的召唤下,辞别家人,背起行囊,朝圣高原。

雪域高原,魂牵梦绕,怀抱树苗只身进藏

在徐凤翔入藏的行囊里,除了个人衣物,还有测树、测土、林分调查、气象观测的教学用具和一批专业图书。时任西藏农牧学院的老师笑称:科学的‘文成公主’带着‘嫁妆’进藏来了。除此之外,在行囊里,还有一件东西,徐凤翔非常宝贝,一路抱着它坐火车走进西藏。这件宝贝就是——五棵水杉树苗。

2015年8月,就在西藏自治区成立50周年前夕,也是徐凤翔一手建立起来的西藏高原生态研究所成立30周年之际,84岁的她既不想打扰友人,也为看看西藏生态的真实现状,又一次悄悄进藏了。这恐怕是我人生最后一次进藏。站在生态研究所的院子里,徐凤翔疼爱地、一遍遍地抚摸着这五棵水杉树,就像抚摸着她心爱的孩子。昔日江南的小树苗,早已在高原扎根,长成了壮小伙。徐凤翔将头紧贴着树干,深情地说,你们都是我的好孩子。这辈子,咱们的缘分恐怕就到此为止了,我再也没有机会来看你们了。下辈子,咱们再续这份情,这份爱。说罢,两行热泪沿着她饱经风霜的面颊缓缓滑落,在场的人无不动容。

上攀珠峰大本营,下临墨脱幽谷,西达阿里荒漠、北抵羌塘无人区,东越横断山脉……为西藏丰富的生态环境所深深吸引,从最初援藏转为后来的调藏,入藏18年,徐凤翔行程13万余公里,西藏的山山水水都留下了她的足迹。

为什么选择一路走下去?曾有人问她。徐凤翔不假思索地回答:很简单,只为一个‘情’字。

在徐凤翔的眼中,与高原的美相比,一切苦难都不足挂齿。她曾经遭遇400条蚂蟥附身、狼群包围,数度几乎雪域埋骨……但她最终忍受了、克服了、解决了。

徐凤翔有一个藏族名字叫辛娜卓嘎,意为森林女神。她被藏汉民众称为高原的女儿,也被视为我国高原生态科研教育和环境保护的先驱,第一个提出将高原生态作为生态学的一个分支,并首创了以高原为研究对象的生态机构——西藏高原生态研究所。

20世纪80年代,著名表演艺术家、作家黄宗英以徐凤翔为原型创作的长篇报告文学《小木屋》和同名电视片,让徐凤翔扎根西藏林海、拓荒高原生态研究的事迹广为流传,感动了亿万读者、观众。

两座木屋,一世情缘,耄耋之年不忘初心

爱我华夏,爱我河山,保护地球,造福未来。就在北京灵山生态研究所大门口的牌子上,写着这样一句寄语。寄语下的署名为木屋山人徐凤翔。

1995年,超期服役的徐凤翔从西藏退休。走下雪域高原,花甲之年的她又在北京灵山创建了第二座小木屋——灵山生态研究所。

小木屋内,徐凤翔一方面向雪域以外的人们介绍、展示高原的生态特色;另一方面从事青藏高原与华北平原的生态学比较研究,向社会进行环保科普教育;并以此方式,延续着她的生态梦和永不能释怀的高原情。

两座木屋,一世情缘。徐凤翔曾这样概括自己50岁后的人生。此生阅历千重山,心波浩渺难驻鞍。耄耋之年的徐风翔依然壮心不已。自称80后的她初心不改,经常受邀去大学、中小学做生态保护的报告,孜孜不倦教导后代。

就在今年上半年,徐凤翔再次回到母校南京林业大学,给青年学子做了我的西藏高原之梦报告。她赠送给青年学子们生态六字箴言天—遵自然之规律;心—怀救赎之诚心;地—查大地之破损;灵—念生灵之艰辛;俭—俭家园之财力;行—行实效之措施。 徐凤翔用自己对西藏高原、祖国河山、人生梦想的热爱之情,感动着全场听众,为青年学子们上了生动又励志的人生梦一课。

一息尚存,不落征帆。如今,徐凤翔依然为生态科研教育、生态建设殚心竭力。她正在和友人一道筹办小木屋之友民间组织,以呼吁更多人关注西藏生态。

(方彦蘅)